Figura 1. Aprendizaje experiencial-colaborativo en un entorno inclusivo (Gemini, 2025).

La educación inclusiva en la universidad no se trata solo de integrar a quienes tienen discapacidades o necesidades específicas. Es transformar toda la experiencia educativa para que todas las personas —con sus diversas realidades, cuerpos e historias— puedan aprender y participar con sentido y equidad.

Esto implica dejar atrás enfoques centrados en el déficit y construir una cultura basada en la justicia educativa, la accesibilidad desde el diseño y la corresponsabilidad pedagógica. Una universidad verdaderamente inclusiva no solo amplía el acceso: cambia la forma de enseñar, de evaluar y de convivir.

La inclusión en la universidad ya no es solo “integrar al diferente”. Ahora se trata de pensar en todas las personas desde el inicio. No es el estudiante quien debe cambiar para encajar, sino la universidad la que debe transformarse para recibir a todos, con sus formas únicas de aprender y ser.

Además, la inclusión reconoce que cada mente es diferente. Hay personas con TDAH, dislexia, autismo, y también diferencias por género, etnia o salud mental. Para apoyar a todas, es importante crear entornos flexibles que respeten estas diversidades.

Por último, la tecnología puede ayudar mucho, pero también puede excluir si no se usa bien. Por ejemplo, una clase sin subtítulos o una plataforma que no funciona para todos puede dejar a alguien afuera. Por eso, siempre hay que preguntarse: ¿quién está quedando fuera? Solo así la universidad será realmente inclusiva.

Características clave de una educación inclusiva en la universidad

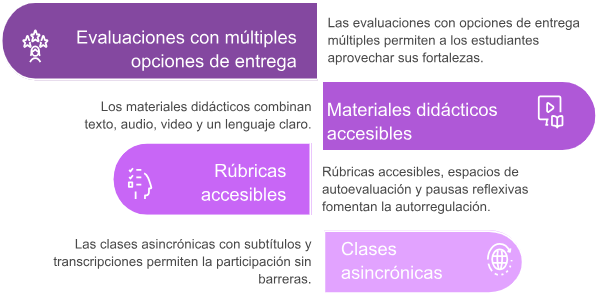

- Una universidad inclusiva no improvisa: diseña desde el principio pensando en todas y todos. El Diseño Universal del Aprendizaje permite ofrecer múltiples formas de enseñar, participar y expresarse. Porque no hay una sola manera correcta de aprender.

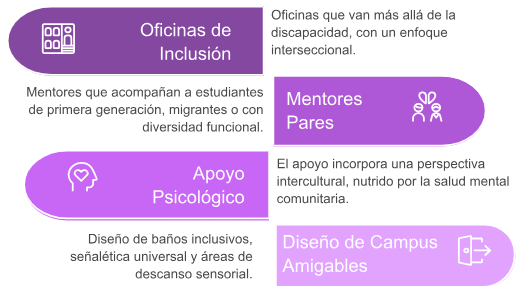

- Los entornos deben ser accesibles en todos los sentidos: físicamente, sí, pero también en lo digital, en la forma de comunicarnos y en lo emocional. La inclusión no es solo infraestructura, también es vínculo.

- Las adaptaciones razonables no deberían ser una excepción ni un favor. Son parte del sistema. Son justicia en acción.

- La evaluación también se transforma: deja de centrarse en lo que falta y comienza a valorar capacidades, procesos, aprendizajes reales. Es más flexible, más formativa, más humana.

- Todo esto requiere una cultura institucional distinta, una que abrace la diferencia, no que simplemente la tolere. Una cultura que vea en la diversidad una riqueza, no una complicación.

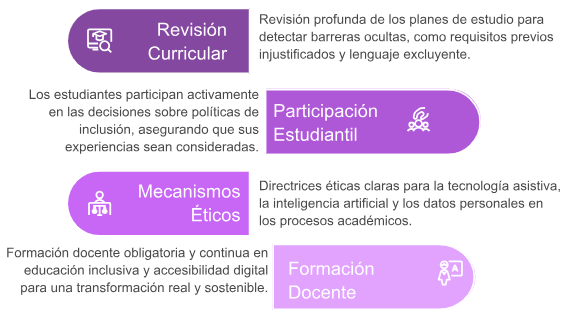

- Y lo más importante: esta transformación no puede hacerse sin escuchar a quienes viven la exclusión. La co-creación con estudiantes en situación de vulnerabilidad es clave para rediseñar políticas, servicios y experiencias que realmente funcionen.

- Por último, la inclusión no se enseña una vez y ya. Requiere formación continua del profesorado, que incluya temas como diversidad, neuroeducación, trauma y justicia interseccional. Porque educar con equidad es un proceso, no una meta fija.

.Ejemplos:

1. Prácticas a nivel de asignatura o curso

2. Prácticas en la experiencia estudiantil

3. Prácticas a nivel curricular o institucional